風水で用いられる縁起物は、縁(必要な時にプラスに作用する変化、情報、出会い、才能、家庭、お金、援助、財産など)が起こる(実現する)ことを期待して、食べるものや住宅に配置するもの、身に付けるものです。

風水歳時記で用いられる縁起物

風水歳時記で用いられる縁起物は日本の行事と関係があるものです。

暦・カレンダー

太陽暦、二十四節気

正月

門松、おせち料理、七草がゆ

鏡開き

鏡餅

鏡餅は、大小の丸餅を重ねたものです。

鏡餅には鏡に見立てた円形で平たく成形された丸餅が用いられます。

風水では鏡や白色の食品には浄化のパワーがあると言われています。

鏡餅は小豆を煮た汁の中に入れて食べられます。

小豆には邪気を払うパワーがあると言われています。

節分

大豆

ひな祭り

雛人形

春の彼岸

もち米で作った牡丹餅

花まつり

甘茶

端午の節句

ちまき、柏餅、しょうぶ湯

七夕

笹

秋の彼岸

新米(うるち米)で作ったおはぎ

月見

ススキ、栗、月見団子

冬至

ゆず湯、カボチャ

クリスマスイブ

クリスマスツリー

大晦日

年越しそば

住宅の方位で用いられる縁起物

住宅の方位で用いられる縁起物は、風水パワーが生まれることを期待して配置します。

粗塩(あらしお)

粗塩は海水を太陽で乾燥させて作られています。

粗塩には海と太陽のパワーがあります。

海水から作られる粗塩には、邪気を祓い幸運を呼び込む効果があると言われています。

盛り塩

盛り塩(もりしお、もりじお)は、粗塩(あらしお)を三角錐型あるいは円錐型に盛り、玄関先や住宅の中に置く風習です。

主に縁起担ぎ、厄除け、魔除けの意味を持ちます。

厄落とし袋

厄落としのパワーがあると言われているラベンダー色の布や紙の袋でお金を清めます。

住宅の中心には金庫と厄落とし袋を配置します。

八角形

八角形は、8つの辺と8つの角を持つ多角形です。

正八角形の場合、すべての辺と角が等しいです。

正八角形の内角の和は1,080度で、各内角は135度になります。

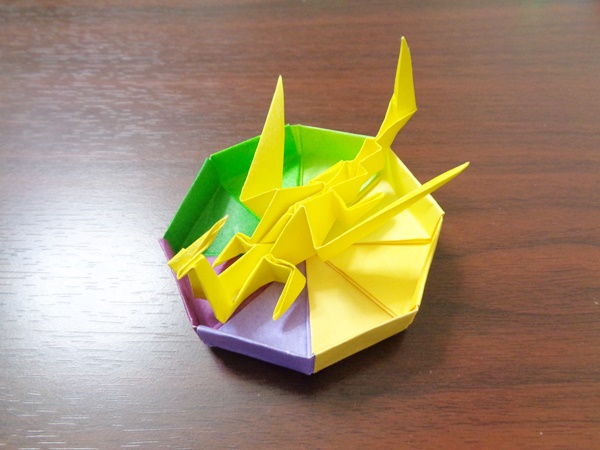

住宅の中心に配置する八角形

住宅の中心の龍モチーフの置き皿は八角形が良いです。

住宅の8の空間(北東、東、南東、南、南西、西、北西、北)のパワーを八角形の置き皿に集めることができます。

住宅の中心空間と相性の良い色(ラベンダー色、黄色、緑色)の折り紙を使います。

折り紙はカラーバリエーションが豊富です。

丸いもの

丸いものには角がなく、柔らかい印象や温かい印象を人に与えます。

人間は自己の欲求を抑制された時、本能的に攻撃的になると言われていますが、それを抑制するのが丸いものです。

また、そういったものに保護本能が働くとも言われています。

住宅の北東空間に配置する丸いもの

住宅の北東空間は財産の空間です。

住宅の北東空間に配置する縁起物は陶器製品です。

両手で招く猫の貯金箱

住宅の南東空間に配置する丸いもの

住宅の南東空間は風と水の空間です。

住宅の南東空間に配置する縁起物はガラス製品です。

会津卓上風鈴

風水昇龍クリスタルボールM

風水昇龍クリスタルボールMはガラス製品です。

龍モチーフ

龍は蛇を神格化したもので、水中に住み雲や雨をもたらすと言われています。

龍は台風(竜巻)にもたとえられます。

龍は十二支の動物の一つです。

風水では龍は住宅の南東空間(巽)に住むと考えられています。

日の丸

日の丸は日本の国旗です。

日本の国旗は、白地に紅色で丸が描かれた旗です。

日の丸風水

日の丸は家の東空間(卯、3月、5:00~7:00)に配置します。

家の東空間は、赤色、ブルー色、白色、ピンク色と相性の良い空間です。

日の丸は赤色と白色で構成されているので、家の東空間と相性の良いラッキーアイテムです。

赤色から得られる風水パワーは、健康運、仕事運、勝負運、やる気、活力です。

白色から得られる風水パワーは、感謝、素直さ、基本にかえる、浄化です。

時間(太陽の位置)と空間(家の東空間の方位)を一致させることで風水パワーが生まれやすくなります。

風水の成果は、1ヶ月後、4ヶ月後、7ヶ月後、1年後、4年後、7年後に得られると言われています。

貝類

貝類と呼ぶ場合、殻の有無などの見かけではなく、分類上のグループとして貝類 = 軟体動物とみなします。

貝は軟体動物で、はっきりとした貝殻を持つものの総称です。

二枚貝、巻貝、ヒザラガイ、ツノガイがあります。

貝類の中には食用のものも多く、貝殻も螺鈿など装飾品などとして用いられます。

貝類は家の西空間に配置します。

貝は日本や世界各地で貨幣が流通する前に使用されていたことから、「金運アップ」のモチーフとして知られています。

日本では戦の際に法螺貝を吹いていました。

巻き貝には「勝負に勝つ」という意味があります。

二枚貝はぴったり重なる唯一の貝殻として「結婚が長続きする」という意味と、開く姿から「才能の開花」という意味があります。

身に付ける縁起物

馬蹄型

馬蹄(ばてい)は馬の蹄を保護する道具の総称で、馬蹄型は馬蹄の一種である蹄鉄(ていてつ)を模したものです。

蹄鉄型ペンダント

蹄鉄は、主に馬の蹄を保護するために装着される、U字型の保護具です。

時代が下がるにつれ、蹄鉄の外周には6つの釘穴がなくなり、やや重くなりました。

馬蹄はヨーロッパでは伝統的な縁起物とされていて、富の象徴などの意味が込められていますが、その起源は諸説あります。

四神モチーフ

奈良県キトラ古墳石棺内部の東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武が描かれています。

風水開運財布ゴールドには、青龍、朱雀、白虎、玄武が描かれています。

四神モチーフの財布

奈良県キトラ古墳石棺内部の風水の世界観が再現されているデザインの財布です。

風水学で言うと、黄金(ゴールド)は太陽を表します。

お守り

風水で用いられるお守りは、トラブルや不幸、災難から守られことを期待して住宅に配置するものや身に付けるものです。

神棚

神棚は神道のお札を納めて神様を祀る棚です。

神棚には、伊勢神宮のお札、住んでいる地域を守る氏神様のお札、崇敬神社のお札などを祀ります。

お守りくださる神様へ「感謝」を伝えます。

神札を横に並べて祀る三社造り

中央に伊勢神宮のお札(天照皇大神宮)、向かって右に住んでいる地域を守る氏神様のお札、左に崇敬する神社のお札を並べて祀ります。

神札を1つに重ねる一社造り

一番手前に伊勢神宮のお札(天照皇大神宮)、その後ろに住んでいる地域を守る氏神様のお札、さらにその後ろに崇敬する神社のお札を重ねて祀ります。

西~北側を背に設置

神棚は家の中心、または西側、北西側、北側に設け、東か南に向けます。

神棚の中央には「宮型(みやがた)」と呼ばれる神殿を据え、扉の正面に鏡、左右に榊を立てます。

米、塩、酒、水を上げる

神棚には「神饌(しんせん)」米、塩、酒、水を上げます。

四季の初物も神様に喜ばれます。

神饌は毎朝取り替えるのが基本です。

お供えが済んだら、神社にお参りする時と同じように二礼二拍手一礼します。

仏壇

仏壇には、金仏壇、唐木仏壇、家具調仏壇などがあります。

宗派ごとに指定された様式で、木製の箱(仏壇)の内部に本尊や脇侍の像・掛軸・供物などに加え、先祖供養のための位牌や過去帳、法名軸などが祀られています。

ご先祖様や故人に対する供養として仏壇にお供えをします。

基本的には、ご飯、お水、線香、ろうそく、お花の五供(ごくう)を仏壇にお供えします。

お守りくださる祖父母へ「感謝」を伝えます。

お盆の時期には仏壇の前に精霊棚を設置して飾り付けやお供えが行われます。

祖父母

祖父母は親の親にあたる祖父と祖母の総称です。

父方の祖父、父方の祖母、母方の祖父、母方の祖母

養子縁組による、自分の養親の親、自分の親の養親、配偶者の養親の親、配偶者の親の養親なども含まれます。

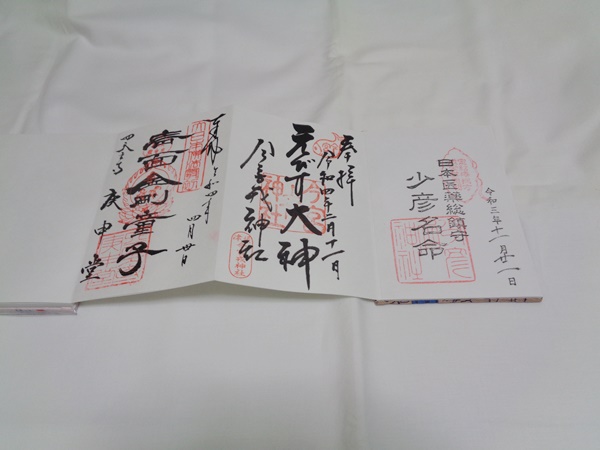

神社仏閣の集印(しゅういん)

神社仏閣の授かりものは住宅の北西空間(10月~11月、19:00~23:00)に配置します。

集印は、複数の朱印の印影を集めることです。

朱印(しゅいん)は、日本の寺院や神社において、参拝者向けに押印される印章およびその印影です。

朱印を押印し集印するための御朱印帳(ごしゅいんちょう)は、寺社、神仏具店、文房具店、書店などで販売されています。

お札(おふだ)

お札の表面には神社名や祭神名が書かれています。

初穂料

対価を支払うことを「初穂料を納める」と言います。