7月~8月の日本の風水歳時記は「小暑」「七夕」「バックムーン」「海の日」「お盆」「土用の丑」「山の日」などです。

小暑(しょうしょ)

小暑は太陽黄経が105度の瞬間です。

気温と湿度が上がる頃です。

七夕(たなばた)

七夕の夜に、こと座のベガとわし座のアルタイルとはくちょう座のデネブを結んだ夏の大三角形を見ることができると、願い事が叶うと言われています。

七夕は技芸が上達することが期待できる日です。

短冊(たんざく)

折り紙の短冊に願い事を書いて、室内で育てている鉢植え植物に結び付けます。

短冊に使う折り紙の色は、鉢植え植物を配置している空間と相性の良い色のものを使います。

バックムーン

アメリカの農事暦で7月の満月はバックムーンと呼ばれます。

雄鹿・buckのツノが生え変わる時期です。

海の日

海の日は日本の国民の祝日の一つで、7月の第3月曜日と定められています。

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繫栄を願う日です。

お盆

お盆は日本で夏季に行われる祖先の霊を祀る一連の行事です。

かつては太陰暦の7月15日を中心とした期間に行われていました。

明治期の太陽暦(新暦)の採用後、新暦7月15日に合わせると農繫期と重なって支障が出る地域が多かったため、新暦8月15日をお盆(月遅れ盆)とする地域が多くなりました。

日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事と言われています。

月遅れ盆

月遅れ盆は、旧暦のお盆ではなく、新暦のお盆から1ヶ月後の8月13日から15日に行われるお盆です。

多くの地域でこの時期にお盆を迎える理由は、農繫期と重なる新暦の7月ではなく、農作業が一段落した8月にお盆を行う方が都合が良かったためです。

お寺

各地のお寺は、お寺近在を中心とした檀家と呼ばれる信者を抱え、墓地を保有・管理しているお寺(檀那寺)が多いです。

これら小規模なお寺は、神社と異なり檀家以外には門を閉ざしている場合が一般的です。

これは他国には見られない日本独特の形態で、神道が死を忌むという概念(穢れ)の違いから一種の棲み分けが進んだ結果と言われています。

全国的風習

悼むべき故人に大戦で亡くなった親類縁者を共に加えて行われることも少なくありません。

花火大会ももともとは川施餓鬼の法会を起源として供養に繋がることから、帰省の時期に併せて開催されています。

釜蓋朔日(かまぶたついたち)

1日を釜蓋朔日と言い、地獄の釜の蓋が開く日であり、1日からお盆です。

この日を境に墓参りなどをして、ご先祖様等をお迎えし始めます。

地域によっては山や川から里へ通じる道の草刈りをします。

これは故人の霊が山や川にいるという信仰に則り、その彼岸から家に帰る故人が通りやすいように行います。

七夕・棚幡(たなばた)

7日は七夕で棚幡とも書き、故人を迎える精霊棚とその棚に安置する幡(ばん)を拵える日です。

7日の夕方に精霊棚や笹、幡が拵えられたため、棚幡が七夕に転じたと言われています。

お盆期間中、僧侶に読経してもらい報恩することを棚教(たなぎょう)参りと言います。

精霊棚で読むお経が転じて棚教というようになりました。

迎え火

13日夕刻の野火を迎え火と呼びます。

以後、精霊棚の故人へ色々なお供え物をします。

地方によっては、故人がいない墓に行って掃除をする留守参りが行われます。

送り火

16日の野火を送り火と呼びます。

京都の五山送り火が有名です。

川へ送る風習もあり灯籠流しが行われます。

これは故人の霊が山や川にいるという信仰からです。

故人を送る期間は16日から24日です。

地獄の王とされる閻魔王の化身とされる地蔵菩薩の縁日までがお盆の期間です。

盆踊り

16日の晩に集まって踊るのを盆踊りと言います。

地獄での受苦を免れた亡き者たちが、喜んで踊る状態を模したと言われています。

旧暦7月15日は十五夜、翌16日は十六夜(いざよい)、どちらかの日に月は望(望月=満月)になります。

晴れていれば16日の晩は月明かりで明るく、夜通し踊ることができます。

初盆・新盆

人が亡くなり49日法要が終わってから最初のお盆を初盆(はつぼん・ういぼん)または新盆(しんぼん・にいぼん・あらぼん)と呼び、特に厚く供養する風習があります。

地方によって、初盆の家の人は門口や仏壇、お墓に白一色の盆提灯を立てたり、初盆の家の人にそういった提灯を贈ったりして特別の儀礼が行われます。

お盆行事

お盆に行われる各地の行事に、五山送り火(京都府)、精霊流し(長崎県)、おわら風の盆(富山県)、新野の盆踊り(長野県、国重要無形民俗文化財)などがあります。

お盆の風水

吉方位のお盆行事に参加すると家庭運が良くなると言われています。

盆とは文字通り、本来は霊に対する供物を置く容器を意味します。

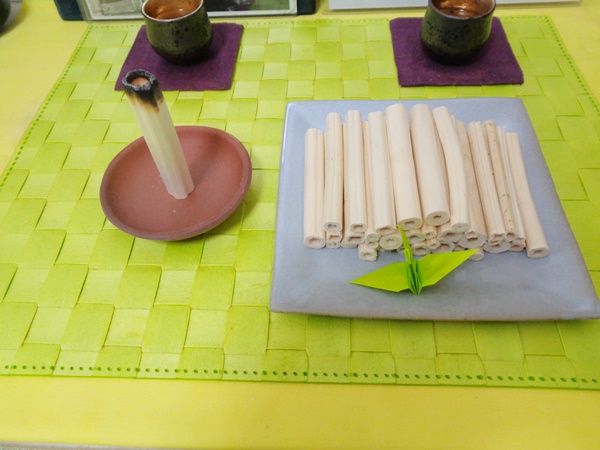

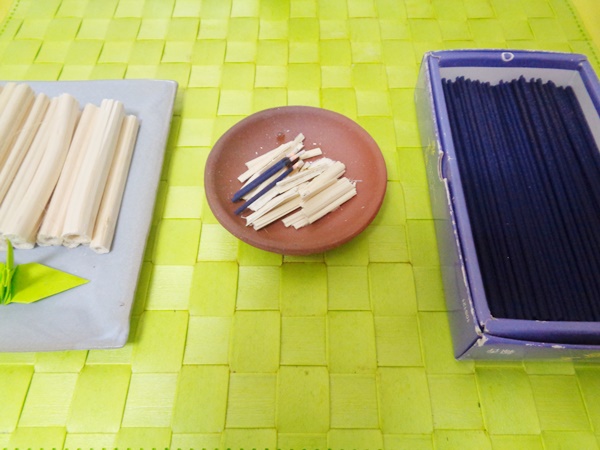

家の南西空間(7月から8月、13:00~17:00)に素焼きの皿 焙烙(ほうろく)を配置して、麻(お)がらを載せて迎え火と送り火を焚きます。

固まりの麻(お)がらは燃えにくいので、迎え火と送り火を焚くのが難しいです。

麻(お)がらを砕いて香を焚いて、迎え火と送り火にします。

厄落とし、清算、お守りのパワーがあり、家の南西空間(7月から8月、13:00~17:00)と相性の良いやさしいラベンダーの香りの線香がおすすめです。

家の南西空間(7月から8月、13:00~17:00)に、霊に対する供物を置く容器を配置すると家庭運が良くなると言われています。

風水(家庭円満)の成果は、4ヶ月後、7ヶ月後、4年後、7年後に得られると言われています。

盆用品の紹介 (有)サトウ商事 ※2023年7月14日金曜日時点の情報

素焼きの皿 焙烙(ほうろく)小 217円

ご先祖様のお迎え火、送り火用としてこの皿の上で麻(お)がらを燃やしてお使いください。

使用後は消火をしっかりと確認し、火事にならぬように注意してください。

カット麻(お)がら 173円

帰ってくるご先祖様が道に迷ってしまわないよう、目印になる火を焚くのが【迎え火】です。

お盆が終わる頃にはお見送りの気持ちを込めて【送り火】を焚きましょう。

日本の祖先崇拝

日本では先祖は「ご先祖様」「仏様」「遠津祖」「祖神」と呼ばれます。

縄文時代には環状列石で先祖崇拝を中心とした祭祀・儀礼が行われていました。

祖霊社や位牌を仏壇の中央に祀る習慣、お盆や彼岸に霊を祀る行事が行われています。

神従檀、神棚や祭壇を設けて、先祖が祀られています。

お盆行事は先祖の霊を祀る行事です。

春と秋に行われる彼岸の行事は浄土思想に由来し、西方浄土を希求する中国の念仏行事であったものが日本で先祖崇拝の行事になりました。

現在は死者が出ると、初七日、四十九日、1年後に一周忌、2年後に三回忌、6年後に七回忌と法要を行って供養します。

三十三回忌、四十九回忌、五十回忌を迎え、「弔い上げ(法要の打ち切り)」を終えると個性を持っていた霊は「先祖の霊」という単一の存在の祖霊になります。

祖霊は家の屋敷内や近くの山などに祀られ、その家を守護し繫栄をもたらす神として敬われます。

日本の終戦記念日

日本の終戦記念日は、日本がポツダム宣言受諾及び日本の降伏が国民に公表された日である8月15日を指します。

1945年8月15日正午からラジオで放送された玉音放送により、ポツダム宣言受諾及び日本の降伏が国民に公表されました。

土用の丑

土用は四季の四立(立春、立夏、立秋、立冬)の直前の約18日間です。

丑は十二支(干支)に基づく日付です。

1季節で2日存在する場合には一の丑・二の丑と呼び分けられます。

夏の土用の丑のウナギは商売繫盛の縁起物

夏の土用の丑のウナギは商売繫盛の縁起物です。

商売がうまくいかない鰻屋が、夏に売れないウナギを売るために平賀源内に相談し、「本日丑の日」と書いて店先に貼ると大変繫盛したと言われています。

うなる美味しさ!うな次郎 一正蒲鉾株式会社 参考価格375円 ※2024年8月4日日曜日時点の情報

レンチン1分でうなぎの蒲焼風! ビタミンB1たっぷり

本品はうなぎではありません。魚のすり身で作っています。

製品はたれを付けて仕上げていますので、そのままでも召しあがれます。

添付のたれ・山椒はお好みでご利用ください。

名称:魚肉ねり製品

原材料名:魚肉(日本)、植物油、蒲焼のたれ(しょうゆ、砂糖、発酵調味料、水あめ、ゼラチン)、大豆たん白、みりん、砂糖、発酵調味料、食塩、ぶどう糖、でん粉、こんにゃく粉、酵母エキス、乾燥卵白 / 加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒粕、着色料(カラメル、イカ墨)、増粘多糖類、セルロース、ビタミンB1、香料、(一部に卵・小麦・いか・大豆・ゼラチンを含む)

<別添たれ>しょうゆ、水あめ、みりん、砂糖、醸造酢、調味エキス、(一部に小麦・大豆を含む)

<別添山椒>山椒

内容量:2枚(たれ・山椒付)

冬の土用の丑に旬のウナギを食べる

ウナギの旬は冬眠に備えて身に養分を蓄える晩秋から初冬にかけての時期です。

ウナギの産地である長野県岡谷市の岡谷商工会議所は、冬の土用の丑の日を「寒の土用の丑の日」として商標登録しています。

ウナギはウナギ目ウナギ科ウナギ属に属する魚類の総称

世界中の熱帯から温帯にかけて分布します。

ニホンウナギ、オオウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギなど世界で19種類が確認されています。

世界的に食用にされる淡水魚です。

ウナギを使った料理

ウナギのゼリー寄せ(ウナギの煮凝り)

ウナギのゼリー寄せ(ウナギの煮凝り)は、18世紀に生まれた伝統的なイングランド料理です。

イギリス、主にロンドン・イーストエンドの郷土料理です。

現地では「jellied eels」と表記されます。

ぶつ切りにしたヨーロッパウナギをスープストックで煮込み冷やしてゼリー状に固めた料理です。

伝統的なレシピでは、材料に使うウナギはイギリス国内産の生きたヨーロッパウナギです。

通常、ウナギは身を筒状にぶつ切りにされた後、酢と水にレモン汁やナツメグを加えたもので煮込まれ、さらに煮汁ごと冷やされます。

ウナギは煮込めばコラーゲンなどのタンパク質が溶け出すので、冷やせば自然にゼリー状に固まった煮凝りとなります。

ゼラチンを加えて固まりやすくすることもあります。

チリビネガーを掛けて食べるのが一般的です。

山の日

8月11日は日本の国民の祝日の1つで山の日です。

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日です。

日本の山

日本は新期造山帯に位置し多くの火山があります。

日本の領土に占める山間部の割合はおよそ7割程度です。

日本では昔から人々が山と共生する文化がありました。

農村等では山を共有地として村全体で管理し、薪をとったり山菜などを利用する目的で利用されました。

日本の山のなかには霊峰と呼ばれ、民間信仰の場にされた山も多くあります。

金や銀、銅、石炭などを入手するための鉱山が作られました。

木材を得るために伐採が行われ、大規模に伐採された山では森林の保水能力(緑のダムとしての能力)の低下や花粉症を引き起こす原因になっています。

山林の多くで木材を得る目的で成長の早い杉を植えた結果、杉が大部分を占めています。

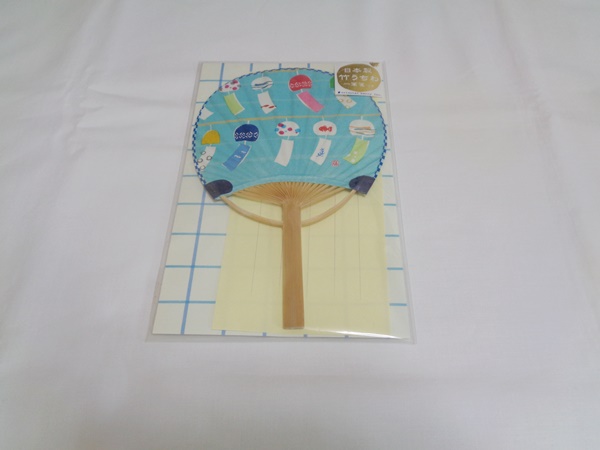

7月~8月のラッキーアイテム

うちわ(団扇)

うちわは手であおいで風を起こす道具で、和紙や布などを丸く貼って折りたためません。

古来、うちわは木製品、鳥毛や獣毛、蒲葵(びろう)や芭蕉の葉に始まり、はらう、かざすためのもので、威儀、儀式、縁起、祈願、軍配、行司、信仰、占いなどに使われていました。

竹骨と紙を素材とする現在の形になったのは室町時代末です。

江戸時代には一般大衆に普及し、涼や炊事、装いや流行、蛍や虫追いなど、様々な場面で利用されました。

現在は、夏場を中心に涼をとる生活の道具、花火大会など日本の風情を楽しむおしゃれな小道具、炊事の道具、広告の媒体として利用されています。

扇子

扇子は手であおいで風を起こす道具で、折りたたんで持ち運ぶことができます。

日本では平安時代の中頃までに、5本または6本の細い骨に紙を貼った蝙蝠扇(かはほりあふぎ)が夏の扇として現れます。

宮中において2組に分かれて扇を持ち合い、その描かれた絵画や材質の優劣を競い合う扇合わせという行事が円融天皇の天禄4年(973年)に行われました。

あおぐという役割だけでなく、扇に和歌を書いて贈ったり、花を載せて贈ったり、儀礼や贈答、コミュニケーションの道具としても用いられました。

近世には毎月一日、天皇が三種の神器が安置されている内侍所へ参拝する時の持ち物として、御月扇と称して月ごとに末広の扇が絵所より新調されました。

表面に古代中国の賢聖、裏面に金銀砂子に草花を描いた賢聖御末広という末広が献上されることもありました。

時代が下るにつれ、公家や武家、一般庶民の別なく、日常や冠婚葬祭での持ち物の1つとされました。